Les échanges alimentaires entre pays ouest-africains pèsent environ 5 630 milliards F Cfa par an, selon l’Ocde. Un marché régional dense, vital pour la sécurité alimentaire, mais encore sous-estimé par les politiques publiques.

Environ 10 milliards de dollars américains, soit 5 630 milliards F Cfa de denrées sont échangés chaque année en Afrique de l’Ouest, selon le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (Csao) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde). Ces flux représentent 68 000 milliards de kilocalories par an, de quoi couvrir les besoins énergétiques d’un quart de la population de la région (80 millions de personnes), précise le rapport « Le commerce alimentaire intrarégional en Afrique de l’Ouest : nouvelles données, nouvelles perspectives » (Ocde/Csao, 2025).

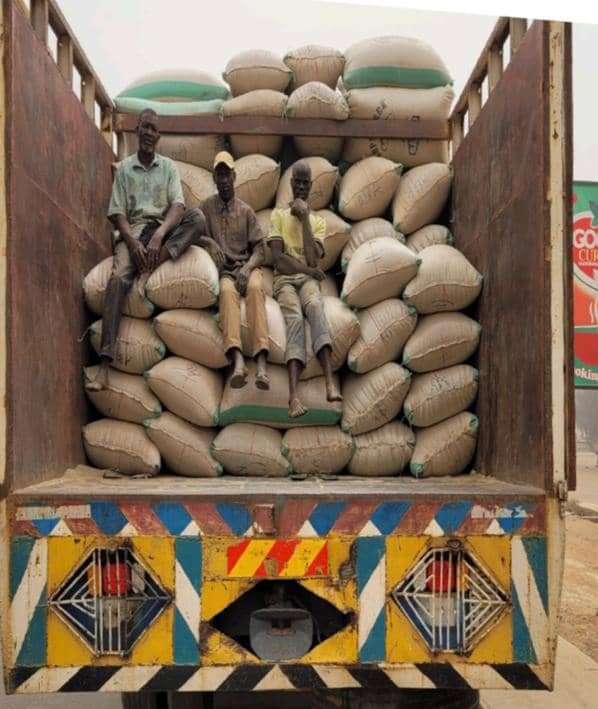

Selon le document, jusqu’à 85 % du commerce alimentaire intrarégional échappent aux statistiques officielles. Ces flux « invisibles » concernent majoritairement des produits essentiels : 84 % des échanges de céréales, 95 % de tubercules, 72 % de légumes, 62 % de fruits et 52 % de protéines animales.

Ce commerce « informel » constitue une véritable économie alimentaire parallèle qui alimente les marchés, compense les déficits saisonniers et stabilise les prix. A Bamako et Ouagadougou, par exemple, le commerce intrarégional assure entre 23 % et 30 % de l’approvisionnement alimentaire total, d’après les estimations du rapport.

En intégrant les flux non enregistrés, la valeur réelle du commerce intrarégional est six fois supérieure aux chiffres officiels, soit environ 10 milliards de dollars Us, l’équivalent du total des importations régionales de riz, de blé et d’huile de palme.

Moteur de transformation agricole

Près de 60 % des exportations alimentaires de l’Afrique de l’Ouest, hors cacao et noix de cajou, sont destinées à des partenaires de la région, une proportion comparable à celle de l’Union européenne, selon le rapport. Ces échanges assurent la disponibilité, la diversité et l’accessibilité alimentaires.

En contribuant à maîtriser les prix, le commerce intrarégional réduit le risque de malnutrition et d’effets sanitaires durables, notamment chez les enfants, souligne le rapport. Certaines filières illustrent cette dépendance régionale. A Bamako, par exemple, près de 100 % des bananes plantains et avocats proviennent du commerce régional, tandis que le bétail sahélien ou la tomate burkinabè alimentent massivement les marchés côtiers en période de soudure.

Avec la croissance démographique galopante et des revenus en hausse, la demande alimentaire régionale est en forte expansion. Elle devrait atteindre 480 milliards de dollars d’ici 2030, contre 126 milliards de dollars en 2010.

Le Csao souligne également la forte contribution des femmes qui occupent 72 % des emplois dans la commercialisation et 83 % dans la transformation.

Malgré le poids économique des échanges intrarégionaux, les politiques agricoles restent dominées par des modèles d’exportation extrarégionale et d’importation de produits de base. Bien qu’il représente 10 milliards de dollars et des centaines de produits à forte valeur ajoutée, le commerce alimentaire intrarégional reste trop souvent considéré comme marginal ou strictement informel.

Des politiques à réorienter

Le commerce alimentaire intrarégional est un levier stratégique pour bâtir des systèmes alimentaires africains plus résilients, inclusifs et autosuffisants. Pour y parvenir, il importe de lever les barrières non tarifaires, de réduire la fragmentation réglementaire et d’améliorer la transparence. Selon la Cnuced, une harmonisation des règles commerciales pourrait réduire les coûts d’échange de 30 % et générer 300 millions de dollars de commerce supplémentaire par an.

Les auteurs du rapport appellent à un changement de paradigme : passer de la simple facilitation à la promotion active du commerce intrarégional, avec des infrastructures logistiques performantes et une coordination régionale renforcée.

La Cedeao, par sa Politique agricole régionale (Ecowap), est appelée à jouer un rôle central dans le renforcement de la souveraineté alimentaire régionale par le commerce. La Commission chargée des Affaires économiques et de l’Agriculture s’emploie à harmoniser les réglementations, réduire les obstacles au commerce et établir un cadre commun de collecte de données, encore fragmenté et sous-financé.

Aké MIDA